大きな買い物を2022年にまとめて行ったのもあって、目に見えて大きな買い物はそこまで無かったような気がする? ゲームや本など以外です。

Panasonic LUMIX G VARIO 45-150mm/F4.0-5.6 ASPH. MEGA O.I.S.

マイクロフォーサーズ規格のカメラ向けの、安めの望遠レンズです。安いグレードでもいいので望遠は一本持っておきたいなという事で購入。35mm版換算で90~300mmになります。

メインで使っているレンズが60mm(35mm版換算で120mm)まで伸びるのもあって、正直、活躍の機会は限らていますが、それでもこの長さでないと撮れない写真もあり、持っておいて良かったことが有ります。

COTSUBU for ASMR −Patra Edition−

バイノーラル音声向けの完全ワイヤレスイヤホンとして一定の評価の有る COTSUBU for ASMR の VTuber 周防パトラ コラボモデルです。これは見た目や操作効果音のコラボモデルというだけではなく普通の COTSUBU for ASMR から機能が増えており、5回のタップで完全にタップ操作を無効化するモードが搭載されています。これが可能な完全ワイヤレスイヤホンはかなり少なく貴重な存在です。

前提として、私の耳は一般的な有線1ドライバ搭載イヤホンはほとんど問題ないのですが、完全ワイヤレスイヤホンは通信機能とバッテリーを搭載する関係から1ドライバでもハウジングが大きく、物によっては充電接点が微妙にハウジングから飛び出していたりで、耳穴が小さめ&肌が弱めの私にはかなり負担が大きいものでした(特に Google Pixel Buds A-Series はこれまで様々なイヤホンを使ってきた私の中でも最悪の付け心地でした)。

そこで、ハウジングが小さく耳への負担が小さく、飛び出し部分も少ないので寝っ転がって横向きでも使え、さらにそれでもだんだん耳から飛び出してくるイヤホンを押し込め直す際にいちいち再生が止まったり接続が切れたり再接続されたりしない完全タッチ操作無効モードは非常に意味が有ります。

というわけで耳が小さめかつ、タッチ操作を無効化したい人にはおすすめできるモデルとなっております(受注販売ですが……)。バッテリーもハウジングが小さい割には持ちがよく、日常生活で便利に使っています。もちろんASMR音声・動画にもどうぞ。

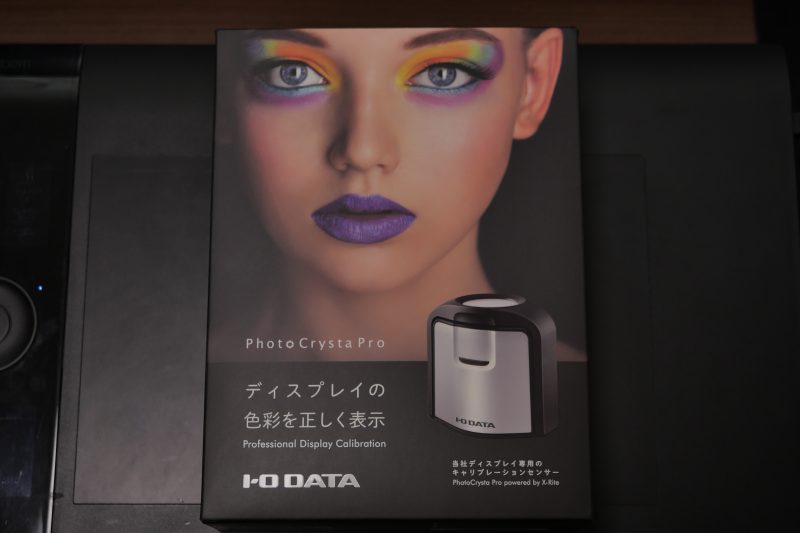

アイ・オー・データ IODATA キャリブレーションセンサー PhotoCrysta Pro powered by X-Rite

ディスプレイのキャリブレータ―です。10年以上は導入したいなと思い続けていましたが、今年ついに導入しました。

キャリブレータ―は写真・イラスト・映像・グラフィックデザインの趣味や仕事をしている人には広く導入されているアイテムで、ディスプレイの実際の発色や環境光を測定の上で目的の色域(標準であるsRGBなど)に対する調整が適用されたICCプロファイルを生成、ディスプレイの発色調整を行う事が出来ます。

様々な外因に左右される人間の眼での調整には限界があり、キャリブレータでの調整結果は調整以前に比べると明らかに「確かにこの方が正しそうだ」という色になりましたし、メーカーもパネルも異なる2つの液晶ディスプレイがここまで同じ発色に調整できるもんなんだという効果も得られました。

プロ・ハイアマチュアだけが買う製品なので価格は3万円と若干お高いですが、なんなら見る専の人であっても、イラスト閲覧を日々楽しんでいる人にはぜひ購入いただきたいですね。その価値が有ります。

ASUS ROG Ally

読みかは「アールオージー エイライ」。購入からそれなりに長い期間が経つ Apple Macbook Pro を売却して代わりに購入した、ゲーミングUMPC(超小型PC)です。Nintendo Switch ライクなサイズ感と操作性でありながら、普通のWindows PCでもあり、様々なWindows PC向けゲームを(画質設定を下げた上で・パッド操作対応タイトルであれば)問題なく楽しむ事が出来ます。

普通のWindows PCとしても活用できるうえ、一般的なノートPCより場所を取らないので、デスクの横にスタンドで立てかけておき音楽や動画を流すような使い方にも活用しています。帰省の際にも実家にいる間のPCとして利用しました。

詳細記事は以下。

ROG Ally 用のスタンドについては、サンワサプライの「タブレット・スマートフォン用薄型アルミスタンド(角度・高さ調整タイプ) PDA-STN68S」が完璧でした。

・ROG Allyの重さと厚みに対応できる。

・背面の通風孔を極力塞がない。

・角度が無段階調節可能。

・持ち運びに困らないコンパクトさ。

・本体に貼り付けない。

を満たした希少なスタンドです。

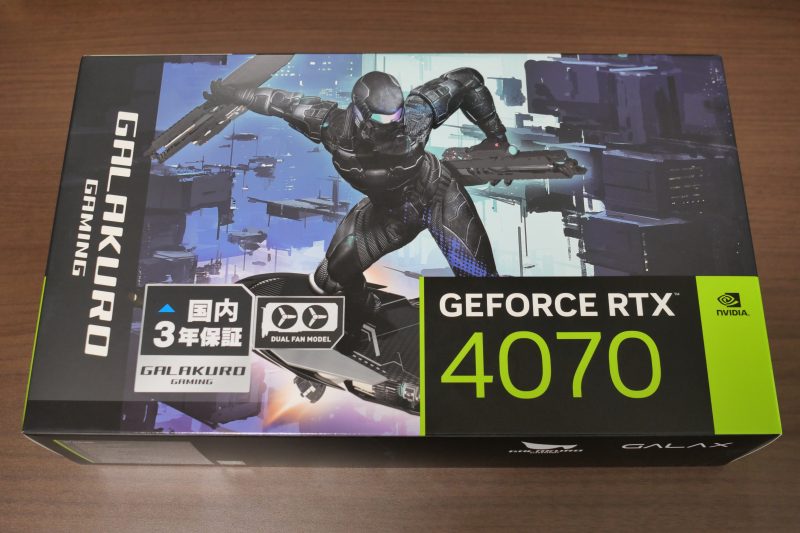

GALAKURO GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070

グラボの買い替えです。価格が高く非常に悩み倒しましたが、やはり RTX 3060 12GB からスペックアップを行いたく購入。

・現行PCのマザーボードが PCI Express 4.0 非対応の為、4.0 の 8レーン接続である RTX 4060 や RTX 4060 Ti では PCI Express 3.0 8x の制限になる影響を大きい。

・4060 や 4060 TiではむしろVRAM容量が8GBに減ってしまい、昨今のVRAM負担大きめのゲームやVR用途ではむしろデメリットになってしまう。

・4060 Ti 16GB版は価格が非常にアップする割に性能面では 4060 Ti 8GB版と変わらず、かなりコストパフォーマンスが悪く感じる。

・GeForce の RTX 5000 番台が出るのははるか先。

という点(購入当時)で、ならVRAM容量を減らさず性能が間違いなくアップするのは 4070か。でも高い……となやみみつつ思い切って買い替え。

結果としては Cities Skyline 2 など、超重量級タイトルでも快適にプレイ出来ていて、買い替えたからこそ楽しめているのは良かったです。

新しいベッド(脚付きマットレス)

部屋の広さの都合上セミシングルが良く、引っ越したころからずっとセミシングルを使っていたのですが、買い替えようと思うとセミシングルは非常に選択肢が少ないです。最終的には無印良品のセミシングルサイズの脚付きマットレスを買いました。ポケットコイルです。

引っ越し当初から長年使っていた脚付きマットレスは相当ヘタっており、買い替えた結果腰の痛みも気持ち減ったような気がします。寝具は大事。

天鬼ぷるる換気スウェット

服系のグッズはあまり買うことが無いのですが、とてもデザインが良かったので。かわいいね。

オーブントースター

正確には買った物ではなくプロバイダで貯まっていたポイントで交換しました。安価なモデルの割にちゃんと上下ヒーターで温度調節(ON/OFF制御式)も有りで、結構いろんなことに使えそうです。電子レンジで温めた揚げ物を更にトースターで表面を焼いたりなどに使っています。揚げ物QoLがアップしました。

まとめ

グラボとゲーミングUMPCが高かった。来年後半は数年に一度のPCリプレース予定なので、そこでお金がかかるだろうなぁという感じですね。5000兆円とは言わないので500万円欲しい。